Toscana

Troppe analisi con il terrore di un figlio handicappato

di Claudio Turrini

Vivere la gravidanza come una malattia. E con l’ansia che il bambino abbia la pur minima imperfezione. È quello che capita sempre più spesso. E che probabilmente sta dietro anche al caso avvenuto nei giorni scorsi nell’ospedale fiorentino di Careggi, dove un’ostetrica si è accorta che il piccolo feto, abortito a 22 settimane di gestazione, respirava ancora. È sopravvissuto solo sei giorni, dentro un incubatrice del Meyer. Ma l’aspetto più tragico è che non era affetto da quell’atresia dell’esofago ipotizzata dalle ecografie che aveva convinto la mamma ad abortire. Un difetto, tra l’altro, curabile al 97%. Sulla vicenda sta indagando la magistratura, mentre i genitori si sono chiusi in un comprensibile silenzio. Ma il caso ha avuto almeno il merito di far emergere questi episodi, sempre più frequenti, di neonati che sopravvivono all’aborto terapeutico. E di porre degli interrogativi sia sulle indagini diagnostiche che più in generale sull’approccio alla maternità e sull’applicazione della legge 194. Ne abbiamo parlato con Carlo Bellieni, neonatologo al Policlinico Le Scotte di Siena e che proprio in questi giorni ha dato alle stampe un bel volumetto dal titolo emblematico «Godersi la gravidanza… come una volta».

Dottor Bellieni, la legge 194 è del 1978. È cambiato qualcosa riguardo agli aborti terapeutici, quelli oltre i tre mesi, permessi solo quando è in gioco la salute della mamma?

«Queste interruzioni di gravidanza oltre i 90 giorni vengono espletate spesso come se fosse un parto, provocando le contrazioni e facendo nascere il bambino in maniera molto prematura. Oggi il bambino può essere rianimato in epoca molto più precoce rispetto a quanto avveniva nel 1978, quando venne approvata la legge 194. A quell’epoca prima delle 28 settimane un bambino difficilmente sopravviveva. Oggi può sopravvivere dalle 22 settimane in poi».

La legge 194 avrebbe dovuto allora prevedere un termine più preciso anche per l’aborto terapeutico?

«Il legislatore prevedeva che la scienza e la medicina sarebbero andate avanti. Quindi se il criterio era quello di non uccidere il bambino già nato, giustamente non è stato previsto un termine. Altrimenti si avrebbe avuta una situazione ancora più paradossale: provocare la nascita di tanti bambini prematuri e poi essere obbligati a lasciarli morire».

In Toscana nel 2004 gli aborti oltre la 21ª settimana sono stati 36. Cosa succede a questi feti?

«Noi abbiamo l’obbligo di rianimare i bambini abortiti se vediamo che il bambino è vitale. Ma mettiamo che un bambino venga abortito perché non ha un dito; se fosse stata portata a termine la gravidanza la mamma avrebbe potuto non riconoscerlo e in tutta segretezza darlo in adozione: sarebbe stato un bambino senza un dito, punto e basta. In questa maniera, facendolo nascere prematuramente a 22-23 o 24 settimane nascerà senza un dito ma, molto facilmente, anche con un danno cerebrale. O potrà morire nonostante le cure».

Dietro a questo c’è un approccio alla maternità che sta cambiando.

«Si arriva a fare un figlio solo, a farlo su misura, selezionandone le caratteristiche con la diagnosi preimpianto fortunatamente proibita in Italia . Si arriva a scegliere tutto del figlio, buttando via gli embrioni che non hanno le caratteristiche somatiche che ci piacciono. Come se si potesse avere la garanzia che il figlio sarà come ci pare. E questo ci porta al fatto importante che il figlio viene visto come un oggetto. Questa idea del figlio come proprietà che si ha sull’embrione, sul feto, si trasferisce poi al figlio già nato del quale si vuol controllare tutto, dai voti a scuola, alle compagnie Il figlio non è un pezzo del genitore che deve realizzare le cose che il genitore non è riuscito a fare quando era piccolo ».

In questa mentalità si inserisce anche il boom delle diagnosi prenatali.

«Da una parte è stata messa una forte aspettativa in questi esami che in realtà non sono così risolutivi; dall’altra c’è una grossa paura della gravidanza».

Perché la gravidanza è stata «medicalizzata», trattata alla stregua di una malattia.

«In Italia abbiamo il record mondiale delle ecografie in gravidanza. Consideri che di norma se ne dovrebbero fare da una a tre, mentre in Italia la media è di 6,7 per ogni donna. E in alcune regione oltre il 50% delle gestanti fanno l’amniocentesi. E anche questo è un record mondiale. C’è un mercato e la diagnosi prenatale soggiace alle esigenze di mercato. Chi vuol, fare venti ecografie in teoria le può fare».

E con l’amniocentesi i rischi per il feto sono molto alti.

«Ma anche l’ecografia non è detto che non faccia niente. La Food & Drug Administration ha sconsigliato le donne di fare i filmini ecografici di ricordo, perché nessuno sa che effetti possono fare gli ultrasuoni ad un feto in sviluppo con cellule staminali ».

Qui c’è però anche la responsabilità dei ginecologi…

«Sì, però è anche comprensibile. Il ginecologo ha il fucile puntato contro. Se nasce un bambino senza un’unghia e il difetto non è stato diagnosticato viene denunciato perché ha privato il genitore del diritto di abortirlo».

Lei ha parlato di uso eugenetico delle diagnosi prenatali.

«Non ne parlo solo io, ne parla tutto il mondo. Dal presidente del comitato di bioetica francese a qualunque rivista del settore. Il problema è che molti lo giustificano: riconoscono che è eugenetica ma dicono che va bene».

Ma queste indagini diagnostiche sono affidabili?

«Sono affidabili, pur con tutti i limiti. L’amniocentesi ha dei pro e dei contro dal punto di vista clinico, c’è il rischio di perdita del bambino. Si calcola che in Italia ogni anno muoiono 500 bambini sani per effetto dell’amniocentesi. E individua soltanto le trisomie più diffuse. Su circa diecimila malattie genetiche ne vede solo tre».

Ma come si arriva a questo abuso di indagini invasive come l’amniocentesi?

«Normalmente si fanno prima degli esami non invasivi, come le ecografie e le analisi del sangue della mamma che però arrivano ad avere una sensibilità del 60%. Allora il medico dice: Per essere tranquilli signora, facciamo l’amniocentesi, che ha un livello di attendibilità molto alto. Ma che il bambino sia davvero sano non è garantito a nessuno. È garantito che non abbia la trisomia 21. Il problema è di domandarsi perché c’è questa caccia all’uomo. È come se si volesse far scomparire la trisomia 21 facendo scomparire tutti i soggetti con trisomia 21».

Non si fanno queste analisi per curare eventuali malattie, ma per passare al «setaccio» il feto e scartarlo se c’è la possibilità che sia «difettoso».

«Normalmente si fanno queste analisi come se fossero di routine, perché le fa l’amica o le consiglia il ginecologo o perché comunque sono gratis dopo una certa età. Questo che significa? Che lo fanno anche tante coppie che non partono con la prospettiva della selezione eugenetica, ma che poi si trovano con la croce addosso di una diagnosi di malformazione. E si sentono osservati in maniera strana se vanno a dire che non eliminano il bambino malato».

Lei consiglierebbe quindi prudenza con queste analisi?

«Una volta che è stata diagnosticata la trisomia 21 il ginecologo chiede: Cosa fa signora? E di fronte a questa domanda la coppia si sente come se avesse il fardello di non dover portare un peso alla società. Sente il peso di tutti i pregiudizi e anche la fatica reale che c’è nell’avere un bambino down. E quindi alla fine sono pochi quelli che non eliminano il bambino. Posso comprendere che chi parte con l’idea che non accetterà mai un figlio down faccia un’amniocentesi. Ma chi è contrario all’aborto, perché la fa se poi non c’è possibilità curativa? Il problema è che invece di essere aiutate a ragionare le persone, vengono spaventate dalla pressione sociale. E questo non va bene».

C’è quindi anche un problema di comunicazione?

«Se il rischio di disabilità viene comunicato alla mamma soltanto tramite un fogliettino con scritto: rischio di una sindrome down 1:1000 o 1:10… la donna si spara. Perché tutt’altra cosa è che ti spieghino in maniera affettuosa, coinvolgente, che cos’è una sindrome down, che il bambino down non è un mostro; e che poi, in un percorso, la donna possa tirare le sue conclusioni…».

E se invece la comunicazione del rischio di disabilità avviene in modo freddo e burocratico?

«Io inviterei tutte le donne che ricevono una diagnosi prenatale per mezzo di un foglietto senza una comunicazione adeguata di cercare un altro medico, un’altra struttura».

Al San Camillo di Roma fanno firmare alla gestante che vuole interrompere una gravidanza la rinuncia alla rianimazione del feto.

«È stato contestato in maniera molto forte dagli stessi neonatologi romani. Non è accettabile per due motivi. Primo, perché il bambino, una volta nato, sia per legge che per etica non deve essere ucciso. E non rianimare una persona vuol dire ucciderla. E poi, siamo sicuri che il genitore che accetta di far morire il proprio bambino abbia potuto esercitare un consenso davvero informato? Sa bene di cosa si tratta la malattia di cui il bambino è affetto? Un medico ci mette dieci anni per imparare cos’è la paralisi cerebrale e loro pensano di spiegarlo in cinque minuti ad una signora che non ha fatto studi specifici e che è emotivamente stressata e coinvolta? L’aborto è già di per sé una grossa violenza; in questo modo la violenza viene moltiplicata».

Lo scorso anno a Firenze venne redatto un documento nel quale si stabilivano dei criteri molto rigidi per le cure perinatali. E si diceva che solo alla 25ª settimana si deve rianimare il feto, mentre alla 24ª dipende dai parametri vitali. Che ne pensa?

«Bisogna vedere se si fa per prevenire la sopravvivenza di disabili o per non accanirsi su chi non ce la farebbe di sicuro a vivere. Nel primo caso non è accettabile, nel secondo potrebbe esserlo. Ma siccome alla nascita nessuno al mondo ha dei parametri di certezza né sulla futura disabilità né sulla possibilità di vivere di un bambino la prognosi non si può fare alla nascita. Ecco perché non si può dire che non si rianima».

Insomma l’età gestazionale non è un parametro valido per decidere se rianimare o no?

«Ci possono essere bambini che alla nascita hanno un cuore che non batte quasi per niente e poi vanno benissimo, oppure il contrario: sembra stiano bene e poi invece non ce la fanno. Basarsi sull’età gestazionale significa basarsi su qualcosa di poco consistente. Ci sono un 25% di bambini di 23 settimane che sopravvivono. C’è un 40% di bambini di 24 settimane che sopravvivono. Li vogliamo eliminare? Perché? Perché dicono il rischio che siano disabili è alto? E allora vogliamo uccidere i disabili?».

Ma dalla comunità scientifica come è stato accolto questo documento?

«È stato elaborato da persone competenti, ma non mi risulta che sia stato approvato nell’ambito delle varie comunità scientifiche. Aspettiamo che le Società scientifiche si esprimano, ma già notiamo forti critiche».

La prospettiva dell’intera legge è quella di permettere l’interruzione di gravidanza, come «ultima ratio», quando ne derivi «un serio pericolo» per la salute fisica o psichica della mamma e siano stati inutili i tentativi delle strutture pubbliche «di rimuovere le cause» che portavano la donna a non voler proseguire la gravidanza. All’articolo 6 si dice che dopo i primi 90 giorni l’Ivg può essere praticata solo in due casi: «a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica i psichica della donna».

Ma al successivo articolo 7, là dove si precisa il percorso per arrivare all’Ivg «terapeutica», si aggiunge che «quando sussista la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso» di pericolo per la vita della madre «e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto».

di Andrea Bernardini

«Io non sono un medico ricorda Lietta ma quell’ecografia per me non aveva segreti: Guardi, nascerà come mia figlia e chiamai accanto a me Elisabetta, affetta anche lei, come quel bimbo, da acondroplasia o nanismo disarmonico».

«Più a gesti che a parole cercai di spiegargli che il suo bimbo sarebbe stato molto simile a quella ragazza con le gambe corte e la testa troppo grossa che vedevano davanti a loro racconta Lietta Manganelli. Ma che la stessa ragazzina aveva una vita normale, andava a scuola, aveva tanti amici e anche un fidanzatino’ che non si era certo spaventato per la sua diversità. Volevo comunicare a quei due genitori disperati che nessun figlio perfetto’ avrebbe mai potuto darmi gioia più grande di quella figlia così’. E forse riuscirono a capirmi».

Thao, (nome di fantasia) il futuro padre, prese la mano di Elisabetta e incominciò fra loro un colloquio fatto di sguardi, gesti e mezze parole.

La giovane madre cinese sedeva accanto, in silenzio, con le mani incrociate sul grembo, ancora in dubbio se nascondere o proteggere quel bambino «sbagliato» che, ignaro e tranquillo, stava crescendo dentro di lei.

È ancora Lietta a ricordare: «Lei non parlava, ma guardava di sottecchio suo marito e mia figlia, che parevano isolati in un mondo tutto loro. Attendeva in silenzio la decisione del marito: in Cina soltanto l’uomo ha potere decisionale, la donna può solo obbedire».

Così Lietta ed Elisabetta accompagnarono la giovane madre cinese in ospedale ogni volta che doveva sottoporsi alle ecografie ed ai tracciati.

«Perché il bambino gira gira?» chiedeva Thao, tra l’incuriosito ed il preoccupato. E la dottoressa, con pazienza, gli spiegava il significato di quei movimenti così dolci anche se così anomali: il feto aveva gli arti troppo corti e, invece di mettersi in posizione fetale pareva nuotare.

Sopravvive all’aborto. Legge 194, da cambiare?

RENZI: PROCEDURE RISPETTATE, MA LEGGE 194 DA RIVEDERE

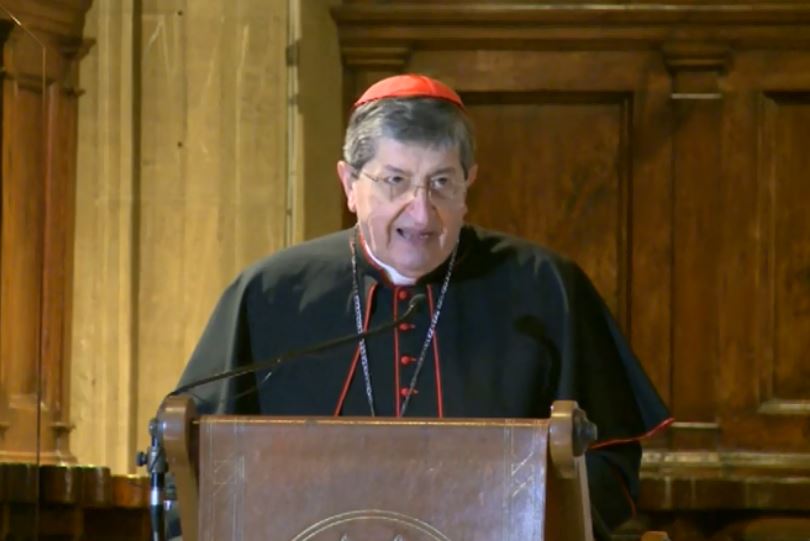

CARD. ANTONELLI: VICINO AI GENITORI, MA CHIAREZZA SUI PRINCIPI

ABORTO, SCIENZA E VITA DELLA TOSCANA: IL TRIONFO DELL’EUGENETICA