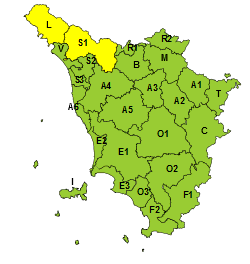

Toscana

Terra Santa, viaggio nelle città della paura

ASQUELON. La Striscia di Gaza: pochi chilometri di terra in cui palestinesi ed israeliani vivono o muoiono. Da sempre, e forse anche PER sempre. Ma a Gaza e dintorni non esistono soltanto il bianco ed il nero della vita e la morte: nelle città limitrofe in molti casi semplicemente si sopravvive.

L’abbiamo scoperto trascorrendo una settimana ad Asquelon, una splendida cittadina di mare israeliana, una di quelle che insieme alla vicina Sederot ed altre era costantemente colpita dai kassam palestinesi durante l’ultima fase di questa guerra. Eh si, sulle città israeliane piovono missili, il cui imminente «atterraggio» in luoghi della città mai prevedibili con esattezza è avvisato dal suono di sirene: da quando si avvia quel suono inquietante i cittadini di Asquelon, tra l’altro più fortuntai dei residenti di città più vicine a Gaza city, hanno 25 secondi di tempo per tentare di trarsi in salvo sotto uno dei numerosi «safe point» di cui pullulano strade, parchi pubblici e negozi: le curiose costruzioni in cemento armato che sorgono ai bordi delle strade, spesso neppure esteticamente brutte, decorate da disegni opera dai più piccoli, non sono altro che questo, siti protetti presso cui rifugiarsi quando arriva il kassam.

Ma i «safe point» non mancano neanche in nessuna privata abitazione. Ogni casa israeliana, di antica o recente costruzione che sia, è dotata di una «safe room», una stanza senza finestre, dove tutta la famiglia, bambini compresi, sa di dover correre quando parte la sirena.

E proprio ai bambini, in cui vede i protagonisti in divisa della guerra del domani, il governo israeliano riserva specifiche iniziative: esistono strutture come la «Hamifal», una scuola-collegio che ospita i bambini dalla domenica al venerdì, per rimandarli a casa dalle proprie famiglie, quando esistono, soltanto durante il fine settimana, nella settimana ebraica compreso tra il venerdì ed il sabato sera.

I bambini si ritrovano nelle sedi dell'”Hamifal” ogni giorno dopo l’orario scolastico, per 5 giorni a settimana: «In un paese in cui tutti facciamo per legge due anni di servizio militare ha spiegato Ayelet Kleid, una delle educatrici dell’«Hamifal» di Sederot, diretto da 30 anni da Mishael Tzafari ed in cui tutti fin da piccoli veniamo educati a correre a nasconderci in casa e fuori casa quando parte il suono della sirena, per i bambini del nostro centro è normale vivere scappando alla ricerca di un bunker». E infatti ad ogni piano della struttura c’è una stanza buia, senza vetri e coi muri spessi, capace di ospitare anche 15 persone durante quei 30 secondi che il kassam ci impiega ad atterrare da qualche parte, non lontano. Immediatamente rimossi dopo la caduta, i kassam esplosi vengono raccolti, catalogati e depositati in appositi vani delle stazioni di polizia: presso quella di Sederot ce ne sono a centinaia, tutti recanti il luogo, il giorno e l’orario dell’esplosione.

Ma in terra palestinese le cose non vanno meglio. Né per i piccoli né per i grandi.

La vita quotidiana in una città affascinante come Ramallah è scandita dall’incessante attività dei check point, posti di controllo gestiti da militari israeliani armati che procedono a controlli e perquisizioni a tappeto e decidono se e quando far entrare e uscire le persone. E non è tutto: sul muro di cinta, alto oltre sei metri, che perimetra l’intera città, l’inquietante presenza di abili cecchini rappresenta un ulteriore motivo di tensione per chi passa attraverso il posto di controllo.

Un palestinese che ha la sfortuna di lavorare fuori città deve quotidianamente sottoporsi al controllo dei militari di guardia ai numerosi punti di controllo: ci sono casi di persone che vengono perquisite anche due, tre o più volte al giorno, per entrare e uscire dalla propria città: «La nostra non è vita ci ha spiegato Yosi Naser, che lavora alla periferia della città perché siamo prigionieri nella nostra stessa città: quando usciamo da Ramallah per un qualsiasi motivo, anche soltanto per recarci a lavorare, veniamo controllati, e per i nostri figli è ormai normale vivere in questo contesto, in realtà distorto per creature che dovrebbero pensare soltanto a giocare». Per le strade cittadine, nel bel mezzo del coloratissimo e suggestivo mercato della frutta, passeggiano uomini armati, per noi presenze inquietanti, ma per la gente del posto passanti come altri, anzi, forse soggetti meno particolari di noi, europei, «armati» di macchine fotografiche e videocamere, inevitabilmente protagonisti di ogni check point.

E ce la siamo vista brutta quando quella sera un black out elettrico che ha interessato la parte sud di Ramallah ha impedito ai computer dei check point in uscita dalla città di funzionare: senza l’ok dei metaldetector i militari non consentono di allontanarsi a nessuno, e se non fosse quasi subito tornata la corrente, saremmo rimasti all’interno delle mura per ore!

Due fratelli di sangue divisi dal «muro»

Per una settimana abbiamo fatto base in Israele, ospiti del medesimo hotel in cui ha la sua sede operativa la missione Eubam. Ma a noi non bastava passeggiare per le strade israeliane e capire com’è la vita di un popolo nato in guerra: volevamo conoscere anche le ragioni dell’altra parte, la realtà palestinese, e la vita di chi sta «al di là del muro», letteralmente. Apparentemente semplice da realizzarsi, la nostra idea di realizzare una spedizione extraisraeliana ha trovato non poche difficoltà al momento della sua realizzazione pratica: in Israele era facile muoversi, «sponsorizzati» dagli amici militari, che la gente di Asquelon ormai conosce, ma in Palestina, chi ci avrebbe guidato? Non era opportuno fare i «turisti per caso» in un paese in guerra ed andare nei pressi del muro di confine da soli.

Ma il nostro tassista israeliano, Pierre, che per giorni ci ha fatto da guida in giro per Sderot e Asquelon accompagnandoci in tutti i siti di interesse giornalistico, si è rifiutato di portarci oltre il muro, per paura, ma soprattutto per scelta: «A parte che gli israeliani non mi lascerebbero passare ha detto ma comunque io sono ebreo, e non ci vengo di là con voi. Noi non abbiamo contatti con la gente di Ramallah, o di altre cittadine palestinesi della zona. Capita, talvolta di parlare con qualcuno di loro, perché in fondo credo che gente come noi (e come loro), gente che vive e lavora qui da sempre, in fondo in fondo, crede nella pace ma da qui ad offrirmi volontario di portarvi a spasso per Ramallah ce ne passa!».

Ma lo spirito del reporter aveva forse ormai contagiato Pierre, che di sua spontanea iniziativa ci ha trovato un contatto per entrare in sicurezza nella città di Ramallah e realizzare la seconda parte del nostro reportage; ben studiato e sicuro il suo piano: lui ci avrebbe accompagnato nei pressi del check point di ingresso alla città, che avremmo superato da soli, per raggiungere, al di là del muro Rami, un tassista palestinese con cui aveva preso accordi telefonici per conto nostro: suo fratello. Sì, sì, proprio suo fratello, un dipendente del consolato inglese di Ramallah da anni residente in Palestina.

La storia «da articolo» che cercavamo: due fratelli divisi dal muro, uno militare in Israele, l’altro dipendente del consolato in Palestina: «Ovviamente ho contatti costanti con mio fratello ha detto Rami ma non condividiamo nulla della vita quotidiana. Io ho vissuto per anni nei pressi di Sderot, ma poi ho cominciato a lavorare a Ramallah, dove di fatto ho conosciuto una realtà quotidiana che non conoscevo. La vita qui è impossibile, e comunque questo conflitto non ha senso ha detto presentandoci, a fine giornata, la sua splendida famiglia per noi grandi, né tantomeno per i nostri figli».

Stefano Nencioni da Massa a Rafah in missione di pace sotto i kassam

Non siamo andati in Israele in modo del tutto casuale: sapevamo che in loco avremmo trovato Stefano Nencioni, il comandante dei carabinieri di Massa, dallo scorso giugno ad Asquelon nell’ambito della missione internazionale Eubam-Rafah, un’iniziativa internazionale attiva ormai da anni in quella zona che vede l’impegno di numerose nazioni europee e che dopo aver svolto un attento servizio di sicurezza sul territorio durante le fasi calde della guerra sta attualmente pianificando le attività militari e sociali che avranno luogo non appena verrà riaperto il valico di Rafah.

Ad Asquelon con una decina di altri militari dell’arma, nello specifico appartenenti al corpo del Tuscania, il capitano ha raccontato quello che è stato realmente, quello che tutti noi abbiamo seguito in tv tra dicembre e gennaio, ed anche molto di quello che nessuno, da casa, può sapere dell’attività dei nostri militari fuori confine: «Ci siamo occupati nei mesi di varie attività, prime tra tutte quelle realtive alla sicurezza della popolazione locale, che ormai si fida di noi, ma anche della gestione di progetti relativi alle attività culturali della zona, per tentare di mantenere equilibrato l’andamento della vita quotidiana di un popolo.

Nel periodo di maggiore tensione, soltanto nella cittadina di Asquelon, dove ha sede la nostra missione, siamo arrivati a contare anche la caduta di dieci, quindici kassam al giorno ha detto ed è chiaro che neanche noi dormivamo sonni tranquilli: questi razzi non sono armi particolarmente sofisticate, e difficilmente vengono direzionate con precisione, quindi è chiaro che possono atterrare un po’ ovunque, in mezzo alla strada, come su una casa di civile abitazione, come su una scuola o un qualsiasi altro edificio. Abbiamo comunque svolto sempre il nostro compito affrontando anche i momenti di maggior tensione, non bisogna dimenticare che i ragazzi che fanno parte dell’Eubam, sia gli italiani che gli altri, sono professionisti, come lo sono anche i civili che collaborano nei settori amministrativi, economici e logistici.

La nostra presenza, in particolare quella di noi italiani – ha detto sorridendo il capitano – contribuisce a far sentire più tranquilli i cittadini perché abbiamo quell’ “italianità” che lascia sempre lo spazio ad un sorriso».

Don Mario Cornioli: «Ci hanno impedito di entrare a Gaza per la Messa in parrocchia»

di Simone Pitossi

C’è un sacerdote toscano che ha provato due volte ad entrare nella Striscia di Gaza. Il motivo? Celebrare la Messa nella parrocchia locale. E per due volte le autorità israeliane glielo hanno impedito. Don Mario Cornioli, viceparroco a S. Andrea Corsini a Montevarchi (diocesi di Fiesole), è in Terra Santa da fine febbraio. Ha partecipato alla Veglia contro il Muro e poi ha accompagnato in visita un gruppo di studenti montevarchini. «Non credo che sia così pericoloso spiega don Cornioli che è ancora a Betlemme andare a celebrare una messa con una piccola comunità cristiana. Il patriarcato Latino ha molto insistito per avere il mio permesso ma dall’altra parte c’è stato un muro di gomma. Dopo il disastro dei recenti bombardamenti, dove sono morti anche alcuni nostri fratelli cristiani, la visita di qualche amico era attesa come quella del Papa. Forse non si vuole far vedere la reale situazione della Striscia».

Cosa dice il parroco di Gaza?

«Con il parroco ci siamo sentiti varie volte e ci ha espresso tutto il suo dispiacere nel sapere che eravamo bloccati al valico di Eretz. Hanno ritardato anche la messa per aspettarci, ma non c’è stato niente da fare. Le notizie che arrivano da padre Manawel parlano di dolore e di morte, di sofferenza e di disperazione. Ci sono migliaia di bambini traumatizzati dai continui bombardamenti: questi non sono morti ma chi guarirà le loro ferite psicologiche? Nella nostra attesa al valico abbiamo incontrato diversi operatori che entravano e uscivano da Gaza: giornalisti, medici, cooperanti, dirigenti dell’Onu, tutti concordi nel descrivere le condizioni di Gaza un disastro umanitario».

Com’è attualmente la situazione dei cattolici in Terra Santa?

«La situazione dei cattolici è simile a quella dell’intera popolazione palestinese. I nostri cristiani al 99% sono palestinesi. Chi vive nei Territori occupati vive in condizioni difficili a causa dell’occupazione. Il muro, la mancanza di permessi, la negazione di ogni minimo diritto umano rende giorno dopo giorno le condizioni di vita impossibili. Pensate che diversi nostri preti non hanno il permesso di andare a Gerusalemme nemmeno per pregare o andare in Curia per lavoro o partecipare ai ritiri spirituali».

Quali sono le emergenze in questo momento?

«Nella Striscia di Gaza è tutta una emergenza. A Betlemme, Gerico, Ramallah, Aboud dove ci sono le nostre parrocchie la principale difficoltà è quella di trovare lavoro. Se i nostri giovani non lavorano, non guadagnano nemmeno. E se non guadagnano non possono comprare una casetta e pensare di sposarsi. Quindi il pensiero è quello di scappare: ma se i nostri giovani scappano la Terra Santa rimarrà un bel museo senza più cristiani arabi a custodire i luoghi santi. Questa sarebbe una grande tragedia per il Cristianesimo tutto e sarebbe l’ultimo colpo mortale alle speranze di pace. I nostri cristiani arabi sono il ponte tra Occidente e Oriente. Se crolla questo ponte andremo allo scontro totale e tutti ne subiremo le conseguenze».

Il 1° marzo avete fatto la Veglia contro la costruzione del Muro…

«C’è stata una buona partecipazione anche se la prima pioggia dell’anno e il freddo hanno impedito a tante persone di partecipare. Comunque, ci siamo sentiti dire spesso che siamo stati una benedizione con la nostra preghiera. Dall’Italia eravamo più di 50 persone (Pax Christi, Agesci, Azione Cattolica Nazionale) e tutti insieme ci siamo fatti portatori di speranza per questo popolo che non riesce quasi più a sperare. Per questo vorrei concludere con le parole che ci ripete sempre il nostro amico Omar, autista buono e fedele: Non ci dimenticate!».