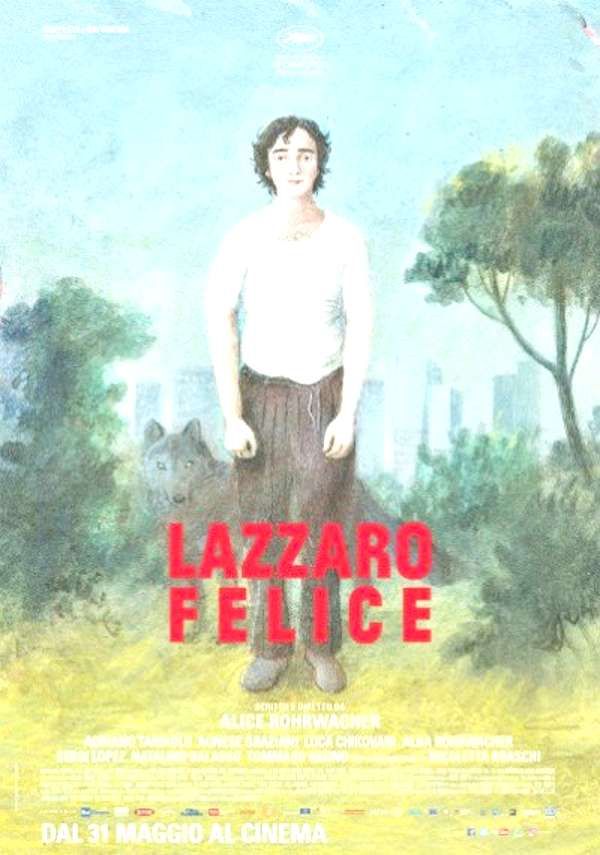

Lazzaro felice

Alice Rohrwacher prosegue sulla strada di un cinema spoglio, quasi naif, simbolico anche al di là delle sue possibilità, che trova comunque qualcuno disposto a interpretarlo (in modi molto diversi, a dire il vero), a premiarlo (miglior sceneggiatura a Cannes) ma non con uguale entusiasmo a vederlo.

Ora, abbiamo sempre sostenuto che il valore di un film non si misura col gradimento del pubblico e non abbiamo alcuna intenzione di cambiare idea. Ma Lazzaro felice è troppo contraddittorio, ambiguo, fatto di potenzialità che non prendono mai una forma definita per poterlo definire riuscito o valido. Può anche darsi che i modelli della Rohrwacher, che vanno da Pasolini a Citti a Rossellini (non tanto ad Olmi, come ha detto qualcuno associando automaticamente il mondo contadino a «L’albero degli zoccoli»), siano un po’ difficili da raggiungere e restino episodi sullo sfondo. Ma più che altro finiscono per essere le intenzioni dell’autrice abbastanza fumose: tanti segnali lanciati qua e là, ma niente che riesca a tirare le fila del racconto permettendoci di arrivare a una conclusione, quale che essa sia.

Nella tenuta dell’Inviolata cinquantaquattro contadini lavorano da mezzadri per la marchesa De Luna, che li sfrutta come schiavi nella sua piantagione di tabacco. Uno di loro, Lazzaro, è buono e da tutti ritenuto un po’ scemo. La sua amicizia con Tancredi, figlio della marchesa, lo porterà ad aiutarlo in un finto rapimento e poi a precipitare da un alto dirupo. Fine dei giochi? No. Lazzaro non è morto ed è risvegliato da un lupo. Ma sono passati anni, la marchesa è stata smascherata e arrestata e i contadini vivono in città arrangiandosi tra un furto e l’altro. Il suo riapparire è accolto con diffidenza. Poi, siccome la santità non è di questo mondo, arriva il momento di ricucire i fili del destino. La ricomparsa del lupo segnerà la morte del ragazzo.

Ma naturalmente non è detto che tutto questo stia realmente avvenendo e che quella che sembra una conclusione lo sia davvero. Sospesa tra «La terra vista dalla luna» di Pasolini («Essere vivi o essere morti è la stessa cosa» diceva Totò) e «Magi randagi» di Sergio Citti (l’infruttuosa ricerca di Gesù nel mondo contemporaneo), Lazzaro felice parte da un anacronismo che dovrebbe insospettire. Nell’epoca in cui si presume sia ambientata la prima parte del film, la mezzadria era già finita da un pezzo. Quindi o i contadini del film vivono una situazione fuori del tempo come in «The Village» di Shyamalan o il film della Rohrwacher è a tutti gli effetti una favola senza tempo dove tutto (o niente) è possibile. Prendiamola per buona.

A questo punto dovremmo chiederci chi sia Lazzaro e perché sia felice. Proprio come Totò il buono in «Miracolo a Milano» di Vittorio De Sica, è uno che aiuta il prossimo, sorride a tutti e non chiede altro che una capanna «per vivere e dormir». È felice perché si accontenta del poco che ha. I nobili non sono altro che sfruttatori, di una razza che non muore mai. I contadini, però, prima sfruttati e poi incapaci di gestire una libertà che non conoscono, finiscono a rubare e a farsi la guerra tra sé senza sapere esattamente perché. Brava gente fino a un certo punto, dunque. Sembrerebbe dunque che Lazzaro sia l’unico buono in un mondo di disonesti, malvagi, zotici ed egoisti. E come tale fatalmente destinato a scomparire.

Ci resta però l’impressione che Alice Rohrwacher non sappia esattamente dove andare e si appigli a una sorta di surrealismo, di grottesco, di sgrammaticato e di citazionismo perché chiunque vuole possa trovarci qualcosa. Di certo la semplicità dello stile rasenta l’amatoriale. Se ciò è voluto, non ne abbiamo capito il significato. Finisce che in Lazzaro felice ci sono tracce di realismo, di surrealismo, di spiritualità, di simbolismo senza che nessuna delle tracce si concreti in qualcosa di veramente leggibile. A qualcuno piace, noi continuiamo a restare perplessi.

LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher. Con Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Sergi Lopez, Nicoletta Braschi. ITALIA 2018; Drammatico; Colore.