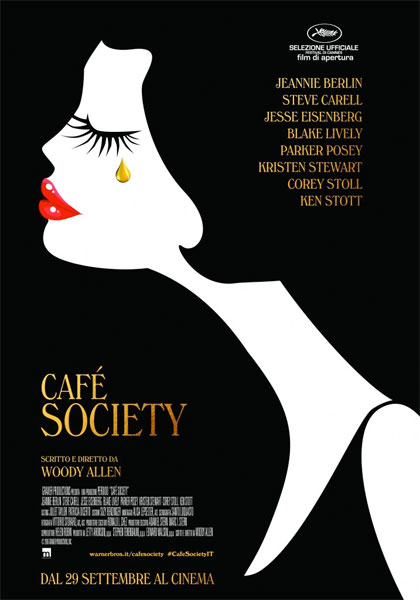

Café Society

L’oggetto del contendere è Café Society di Woody Allen. A qualcuno è piaciuto moltissimo, ad altri meno. C’è chi ci ha trovato elementi di approfondimento superiori alla media, chi si è divertito a evocare alcuni classici del cinema e chi semplicemente si è dispiaciuto di una confezione tanto formalmente ineccepibile applicata a un contenuto già scritto e poco suscettibile di aggiornamenti.

In realtà l’elemento più interessante, che avrebbe meritato un’altra cattiveria e affondi più decisi, è la duplice ambientazione tra Los Angeles e New York. La prima, terra dei sogni, della falsità, dei lustrini e dei magnati, è come una sirena che lancia il suo richiamo ingannevole. La seconda, centro culturale, mix di razze, regno incontrastato della nevrosi e comunque più vicina a un’idea di casa se non di porto sicuro, accoglie tutti quelli che, indipendentemente dall’attività che svolgono, si tengono alla larga dai sogni di celluloide. E Woody Allen, che in Café Society è rappresentato da Jesse Eisenberg, non ha dubbi e sceglie New York. Perché, a quanto pare, il cinema non si fa soltanto a Los Angeles.

Bobby lascia New York e la famiglia ebrea per approdare a Los Angeles, dove lavora e prospera lo zio Phil, agente delle star e lacchè dei produttori. Per quanto il lavoro che dovrà svolgere (più o meno il tuttofare) non sia il top, Bobby si accontenta, diviso tra il fascino e la noia. Poi compare Veronica detta Vonnie e tutto cambia. Perché Bobby, che la ama pazzamente, non sa di doverla dividere proprio con lo zio Phil. La scoperta del fatto e la scelta di Vonnie, che sposerà Phil, indurrà Bobby a mollare i sogni e a tornare a New York come direttore del night di proprietà del fratello Ben, gangster.

Che i sogni esistano da una parte e dall’altra è incontestabile. Ma i sogni di Los Angeles sono legati all’illusione, al cinismo, alla doppiezza. Quelli di New York, invece, che si nutrono ugualmente di menzogne, restano con i piedi per terra. Il personaggio di Bobby, che di Woody Allen conserva tic e ingenuità, proprio non ce la fa a vivere prendendo tutto per buono e sceglie la realtà che conosce meglio. Il che, naturalmente, comporta un ugual numero di compromessi e illusioni. Ma, quando lui e Vonnie si ritroveranno, sarà un bacio senza prospettive: i due sono talmente lontani l’uno dall’altra che potrebbero anche non riconoscersi più.

Pescando a piene mani dal proprio repertorio (soprattutto da «Pallottole su Broadway»), Allen diluisce quanto sopra in un estetismo un po’ troppo fine a se stesso, al punto da dare l’impressione di aver realizzato un film nel quale la forma (che si chiama Vittorio Storaro, uno dei più grandi direttori della fotografia contemporanei) finisce per annullare il contenuto trasmettendo l’impressione di un bellissimo pacchetto che, purtroppo, non contiene un granché.

Le note più confortanti vengono dagli attori: Steve Carell (che ha sostituito Bruce Willis dopo pochi giorni di riprese) è uno zio Phil perfetto, professionista dell’inganno e cinico da manuale. Kristen Stewart (Vonnie) si dibatte tra amore vero e sogni di gloria dando prova di qualcosa di meglio di quanto visto nella saga di «Twilight». E Jesse Eisenberg fa il possibile per non mostrarsi frenato dalla necessità di assomigliare a Woody Allen.

Tutto il resto, però, trasmette una sensazione di già visto. E i frequenti riferimenti a grandi del cinema, tanto per dire Ernst Lubitsch e Billy Wilder, servono soltanto a far pensare a che cosa loro sarebbero stati capaci di trarre da un materiale del genere: Lubitsch a New York, Billy Wilder a Hollywood. Su Woody Allen resta aperto il dibattito: se un intervallo più lungo tra un film e l’altro non gli gioverebbe, se l’età non cominci a interferire con la creatività, se la tentazione formale non stia diventando importante. E siccome una caduta verticale come «To Rome with Love» si è verificata una volta sola, pensiamo sia il caso di attendere per emettere giudizi definitivi.