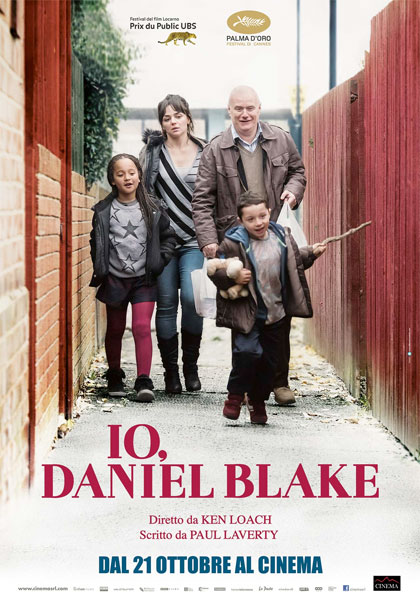

Io, Daniel Blake

Ken Loach, da sempre regista scomodo per l’establishment britannico, sostenitore dei diritti dei più deboli, censore dei malcostumi nazionali (e in qualche caso anche internazionali), duro e puro nella sua incrollabile fede politica e sociale, ha vinto con Io, Daniel Blake la sua seconda Palma d’Oro a Cannes dopo «Il vento che accarezza l’erba». Di certo non si può non riconoscere la sua coerenza nel battere un percorso socio-politico che, prevalentemente interessato al presente, è costantemente alla ricerca di ingiustizie, prepotenze, storture e inganni che, provenendo dalle alte cariche, rendono la vita più difficile, se non impossibile, a tanti bisognosi. Eppure, pur facendo tanto di cappello alla sua maniera di utilizzare il cinema, mai una volta più importante dal lato tecnico e spettacolare di quello contenutistico, abbiamo l’impressione che col passare del tempo Loach dovrebbe stare molto attento a non ricondurre le migliori intenzioni a una maniera che ne indebolisca la forza. Io, Daniel Blake, film comunque degno e vibrante, corre proprio questo rischio.

A Newcastle Daniel Blake non può lavorare dopo un attacco cardiaco. È così costretto a ricorrere al sussidio di disoccupazione. Conoscerà ben presto, però, i labirinti burocratici che gli si opporranno in ogni modo possibile. La sua richiesta di sussidio per invalidità viene respinta. Il ricorso prevede tempi lunghissimi, nei quali lui deve comunque dimostrare di continuare a cercare lavoro. Il computer, che gli è del tutto sconosciuto, sembra diventato l’unico strumento per domande e risposte. Cerca di prendersi cura di Kattie e dei suoi due figli, cacciati da Londra e privi di mezzi di sostentamento al punto da indurre lei a prostituirsi. E finalmente, quando la commissione per il riesame delle richieste lo convoca, un nuovo attacco cardiaco lo stronca.

Torna alla mente un altro film di Loach, «Ladybird Ladybird», in cui a una madre non in grado di badare al mantenimento venivano progressivamente sottratti tutti i figli. Una storia vera, che però la drammatizzazione cinematografica rendeva molto difficile da credere. Io, Daniel Blake ha un problema simile: la necessità di sintetizzare tanti avvenimenti porta Loach a saltare alcuni passaggi temporali che avrebbero reso tutto più logico e credibile. In più, le condizioni di salute di Blake sono tali che rappresentare la sua morte proprio negli uffici dell’assistenza sociale sembra più un simbolismo prevedibile che una naturale evoluzione della malattia. Il che significa che a nostro modo di vedere, nonostante l’interpretazione di Dave Johns si tenga su livelli di costante moderazione e autocontrollo, il cuore di Blake avrebbe dovuto tornare a farsi sentire un po’ prima. Per altro, Loach non dà l’impressione di voler speculare sul fatto.

Si comprendono benissimo le problematiche della burocrazia britannica, le giuste richieste di Blake, la situazione di Kattie e dei suoi figli. E non si esita ad applicare il loro percorso a quello di tante altre persone cui nessuno dà voce. Rimane però l’impressione di una costruzione un po’ più artificiosa di quanto il realismo vorrebbe. Loach intende colpire duro, sensibilizzando il grande pubblico alle problematiche affrontate. La lunga frequentazione con argomenti del genere, tuttavia, lo porta a lavorare più di mestiere che di autentica ispirazione. Non è un caso se in questo film si ritrovano tracce evidenti di altri film di Loach («My Name Is Joe» ad esempio), che stanno ad indicare come talvolta la rappresentazione ne evochi un’altra trasmettendo una sensazione di già visto.

D’altronde, non si può non riconoscere a Ken Loach l’ostinazione nell’affrontare tematiche anche simili tra loro. E neanche si può rimproverarglielo: significa che per lui (e per molti altri) i problemi sono ben lontani dall’essere risolti e che tornarci sopra ogni tanto aiuta a tenere alta la tensione dell’opinione pubblica. Da qui a chiamarlo maestro, però, la distanza è ancora molta.